„Soviel Urlaub, wie man möchte“ – was auf den ersten Blick für Arbeitnehmer wie das Paradies auf Erden klingt, kann sich schnell als Bumerang entpuppen. Denn freiwillige Entscheidungen führen unterbewusst oft zu sozialen Zwängen, die das Gegenteil bewirken können. Am Ende zahlt man meistens drauf.

Richard Branson, Chef der weltweit tätigen Virgin Unternehmensgruppe kündigte vor Kurzem medienwirksam an, feste Urlaubsregelungen in seinem Unternehmen abschaffen zu wollen. Vielmehr dürfe jeder Mitarbeiter der Virgin Holding zukünftig so viel und so oft Urlaub machen wie es beliebe. Branson wies lediglich darauf hin , dass die Projektarbeit darunter nicht leiden dürfe. Was für viele Arbeitnehmer in Deutschland wie das Paradies auf Erden aussieht, entpuppt sich in der Realität für die Einzelnen oft als Bumerang. Die Tech-Firma „Evernote“ praktiziert diese Regelung schon seit einigen Jahren. Das Ergebnis ist, dass sehr viele Mitarbeiter deutlich weniger Urlaub als mit festen Urlaubsregelungen nehmen und ein paar wenige Angestellte schon seit zwei Jahren überhaupt keinen Urlaub mehr genommen haben. Evernote ist daher dazu übergegangen, eine Provision von $1.000 zu zahlen, wenn mindestes eine Woche Urlaub im Jahr genommen wird. Das Unternehmen zwingt seine Mitarbeiter quasi zu ihrem Glück. Freiwilligkeit führt in diesen Fällen also zu einem „weniger“ als bei festen Regelungen bzw. zu einem „mehr“ – einem mehr an Arbeit. Das finde ich durchaus bemerkenswert, gilt der Mensch ja ansonsten durchaus auf seinen eigenen Vorteil bedacht.

Pay what you want

Diese Art von Wirkung im Bereich des Freiwilligen kann auch in die andere Richtung hin zu einem „mehr“ wirken. Dies lässt sich bei sog. „Pay what you want“-Geschäften beobachten. Immer dann, wenn es keinen fixen Preis für eine Dienstleistung oder Ware gibt, sondern der Käufer soviel gibt, wie ihm die Leistung wert erscheint, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der freiwillig gezahlte Preis höher ausfällt als der festgelegte Preis gewesen wäre. Die Psychologen Gneezy, Riener und Nelson haben sich der Frage, warum das so ist, in mehreren Tests angenommen. In dem Artikel „Pay-what-you-want, identity, and self-signaling in markets“ haben sie die Ergebnisse zusammengefasst.

„Pay what you want“ und der „gute Zweck“

Den ersten Test haben die Forscher in einem Vergnügungspark durchgeführt. Während der Fahrt in einem Fahrgeschäft wurden Personen fotografiert und anschließend wurde ihnen das Foto zum Kauf angeboten. Dabei durften die Interessenten den Preis selbst festlegen. Eine Hälfte der Probanden erfuhr, dass die Hälfte des Kaufpreises an eine gemeinnützige Organisation geht. Das Ergebnis sah wie folgt aus: Die Probanden, die mit dem Kauf etwas Gutes taten (Spende) gaben für das Foto signifikant mehr Geld aus als die andere Gruppe. Sie waren der Überzeugung, ein höherwertiges Produkt zu erwerben, eben weil es an die Spende gekoppelt war. Auf der anderen Seite konnte festgestellt werden, dass insgesamt deutlich weniger Menschen aus dieser Gruppe das Angebot überhaupt wahr nahmen. Das lag, so die Forscher, darin begründet, dass die Menschen lieber gar nicht kauften, als hinterher als zu knauserig zu gelten. Das Image als moralisches Wesen gilt als Treiber in dieser Entscheidung.

„Pay what you want“ und der Preisanker

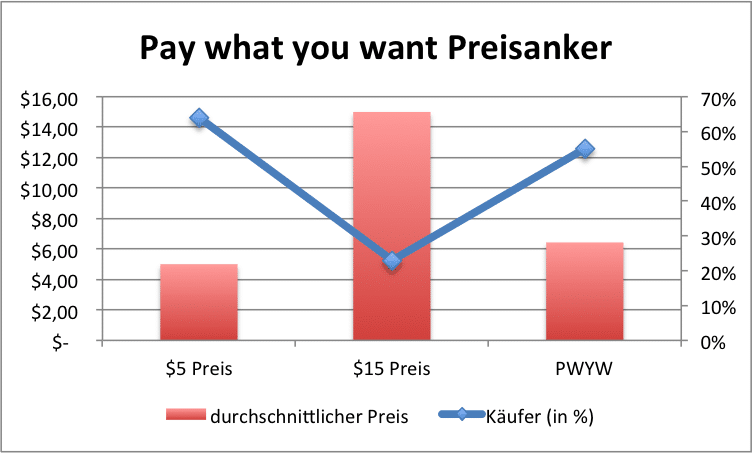

Im zweiten Test war das Setting etwas verändert. Diesmal hatten die Fahrgäste eines Schiffsausflugs die Gelegenheit, ein Foto vom „Boarding“ zu kaufen. Dabei wurden drei Testgruppen eingerichtet. Die erste Gruppe konnte das Foto für $5 erwerben und erhielt den Hinweis, dass das Foto regulär $15 Dollar kosten würde. Die zweite Gruppe sollte die regulären $15 zahlen und die dritte Gruppe wählte den Preis nach dem „Pay what you want“ Prinzip – allerdings auch mit dem Hinweis, dass das Foto regulär $15 kosten würde. Somit wurde hier in der Wahrnehmung der Käufer immer die $15 regulärer Preis geankert. Das Ergebnis fiel wie folgt aus:

- Die Festpreis-Kunden gaben logischerweise $5 pro Bild aus und 64% der Gruppe kauften das Foto.

- Die Gruppe für $15 entschied sich zu lediglich 23% das Foto zu erwerben. Offenbar war der Preis von $15 einfach zu hoch.

- Die „Pay what you want“ Gruppe zahlte etwas mehr als die $5-Gruppe (nämlich durchschnittlich $6,43). Allerdings nahmen auch nicht 64% das Angebot wahr, sondern nur 55% – hier wirkt ganz offensichtlich das Selbstimage – im Zweifel nicht kaufen als ins Fettnäpfchen zu treten.

„Pay what you want“ und soziale Kontrolle

Der dritte Test fand in einem Restaurant in Wien statt. Das Restaurant hat Mittagsbuffet angeboten und die Kunden konnten mit Hilfe von „Pay what you want“ frei entscheiden, wie viel sie geben wollten. Es wurden zwei Testgruppen eingerichtet: Die erste Gruppe sollte den Betrag offen bezahlen und die zweite Gruppe sollte den Betrag in einem Umschlag stecken, so dass keiner den Betrag sehen konnte. Damit sollte herausgefunden werden, ob die „soziale Kontrolle“ – also das Bezahlen unter den Augen des Wirtes dazu führte, dass freiwillig mehr gezahlt wird. Das Ergebnis war überraschend: Die Gäste, die den Betrag „anonym“ in den Umschlag steckten, zahlten im Mittel mehr als die Personen, die offen an den Wirt bezahlten. Die Psychologen erklärten sich dieses Ergebnis wie folgt: War der Wirt dabei, wenn der Betrag gewählt wurde, war die Wahrnehmung der Gäste eher eine unfreiwillige Zahlung – also so wie man das von üblichen Preisgestaltungen kennt. Anders herum wirkte der Umschlag dahingehend, dass die Gäste durch den etwas höheren Betrag dokumentieren wollten, dass sie eben soziale und gerechte Wesen sind, mangels eines anderen Ausdrucks der Bezeugung. Der Effekt wird quasi aus einem selbst heraus.

Wie beeinflussen kulturelle und gesellschaftliche Normen „Pay what you want“?

Gneezy, Riener und Nelson weisen darauf hin, dass die freiwillige Zahlungsbereitschaft stark von den sozialen Normen einer Gesellschaft abhängt. Dies lasse sich z.B. an der Bereitschaft, Trinkgeld zu zahlen gut ablesen. In den USA ist es üblich, ein üppiges Trinkgeld zu geben, während in europäischen Ländern eher weniger gezahlt werde. (Ich stelle mir gerade vor, wie das mit dem Urlaub in einer deutschen Behörde funktionieren würde…) 🙂

Pay what you want in Deutschland

Auch in Deutschland gibt es Angebote, die freiwillig bezahlt werden können. Die Presse berichtet darüber regelmäßig. So haben z.B. einzelne Restaurants oder Stadtteil-Cafés ein solches System, wie der SPIEGEL und DIE ZEIT zu berichten wissen. So hat unter anderem der Zoo in Münster im Winter 2012/2013 das erste Mal die Besucher den Preis selbst wählen lassen. Und es kamen mit 56.000 Besuchern mehr als jede andere Wintersaison zuvor. Der Zoo begründete seine Entscheidung mit eh hohen Fixkosten im Winter und daher hätte er „nichts zu verlieren gehabt“ als das Preissystem so gelockert wurde, dass die Besucher selbst über den Preis entscheiden konnten. Der gezahlte Preis lag durchschnittlich bei 4,76 EUR (zum Vergleich: der reguläre Preis beträgt 14 EUR). Da diese Besucher jedoch auch die Gastronomie und den Parkplatz genutzt hätten, habe der Zoo 2,5 mal soviel eingenommen wie die Dezember-Monate in den Vorjahren. Generell scheint das Modell von Pay what you want insbesondere in kulturellen Einrichtungen zu funktionieren, die zum einen oft hohe Fixkosten haben und zum anderen den sozialen Aspekt besonders gut zu repräsentieren zu scheinen. Wer verzichtet schon auf eine Bezahlung, wenn es sich um eine gesellschaftlich anerkannte Sache handelt (Stichwort: Moralische Selbstdarstellung)? Das gleiche gilt wohl für den sozialen Kontakt: Bei totaler Anonymität zwischen Verkäufer und Käufer ist die Gefahr gegeben, dass gar nichts bezahlt wird. Ein gutes und vielzitiertes Beispiel ist das Radiohead-Album „In Rainbows“: Durch die Anonymität zwischen Käufern und Verkäufer entschieden sich viele Radiohead-Fans, für den Download nichts zu bezahlen. Anders ist dies bei persönlichem Kontakt, z.B. zwischen Kellner und Gast.

Hinsichtlich der Urlaubsregelungen haben mittlerweile viele Unternehmen, vorzugsweise Startups, ihre Erfahrungen gesammelt und sind von der Regelung „Soviel Urlaub wie man möchte“ wieder abgekommen. So hat sich das Berliner Start Up Travis CI von der Regelung wieder verabschiedet, wie T3N.de zu berichten weiß.

Zusammenfassung von „Pay what you want“

Was lässt sich jetzt also aus diesen Erkenntnissen zu „Pay what you want“ lernen? Aus meiner Sicht sind es drei wesentliche Dinge:

- Der soziale Kontext ist für den Preis einer freiwilligen Zahlung entscheidend. Dazu zählt die gesellschaftliche Norm aber auch der Gruppenkontext – wie z.B. bei der Urlaubsregelung gut zu sehen. Keiner möchte unsozial, unmoralisch erscheinen. Bei zusammengehörenden Gruppen wirkt das Prinzip sogar so stark, dass man einen sehr viel höheren Preis zahlt, als man unter normalen, festgelegten Bedingungen zahlen würde. Wie sonst ist es zu erklären, dass manche Mitarbeiter von Evernote seit Jahren keinen längeren Urlaub mehr gemacht haben?

- Sobald man das Gefühl hat, mit dem Kauf einer Ware etwas Gutes zu tun (z.B. zu spenden), erhöht sich der Betrag, der gegeben wird.

- Anders herum führt „Pay what you want“ sehr häufig dazu, dass die Menge der Käufer weniger wird. Die Sorge, durch einen (falsch) gewählten Preis sich selbst schlecht darzustellen, lässt Menschen eher dazu verleiten, das Angebot im Zweifel überhaupt nicht wahrzunehmen als in ein Fettnäpfchen zu treten.